お子さんの歯並び、お口の状態、気にしていますか?

やわらかい食事が当たり前になった今、口まわりの筋肉や飲み込む力が育ちにくくなっています。その結果、「出っ歯」「受け口」「ポカン口」などの歯並びの乱れが増加中。そこで注目したいのが、0歳からできる“お口の育て方”!

本書では、歯並びは遺伝だけではなく、ミルクの飲み方や離乳食の進め方でも大きく左右されると説きます。月齢ではなく「お口の発達」に合わせるという、新しい食事の進め方を提案。さらに、誤嚥を恐れて食材を細かく切りすぎると、かえって発達を妨げることもある──そんな盲点にも触れながら、一生もののきれいな歯並びを目指すための、冷凍保存できる離乳食・幼児食レシピを多数紹介しています。

続きを読む

※本記事は『歯並びをよくする離乳食・幼児食 矯正しないために0歳からできること』(杉原麻美/日本文芸社)より一部抜粋・編集しました。

歯並びが良い子は頭もいい?

少し前に、ラットを使ったこんな実験結果が発表されました。一方のラットのグループには噛みごたえのあるかたいエサを与え、もう一方のグループには奥歯を切ったうえで粉末のエサを与えた。時間とともに、後者のラットたちの神経細胞は減っていき、さらに記憶や学習の能力を司る大脳の海馬という部分の活動が低下した――。

続きを読む

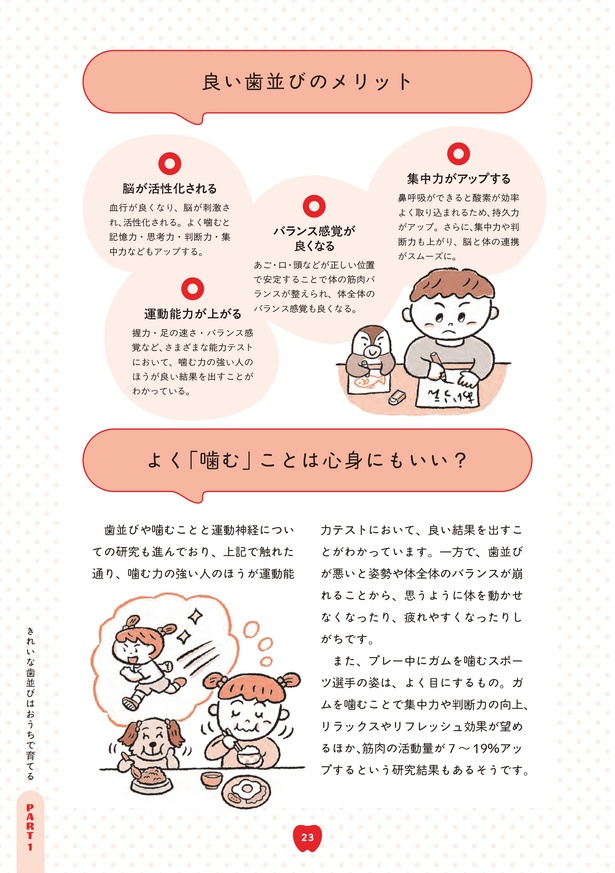

最近では「噛むこと」と脳の関係性についての研究が進んでおり、噛むことが脳の発達や活性化につながることがわかっています。

脳・あご・歯・口・舌はすべて頭蓋骨のなかに収まっています。それらをしっかり動かして噛むことで、血行が良くなり、脳が刺激され、活性化されるのです。実際に、よく噛むと記憶力・思考力・判断力・集中力などもアップすることがわかっています。また、「噛む力と知能指数には関係がある」という研究結果も報告されています。

ただし、歯並びがガタガタで噛み合わせがうまくいかないと、脳への刺激がきちんと伝わりません。集中力や記憶力も上がらず、学力など勉強にも影響が出てしまう可能性があります(さらにつけ加えると、口呼吸の場合は鼻呼吸に比べて血中酸素濃度が下がるため、集中力がより低下しがちです)。

続きを読む

しっかり噛むためには、良い歯並びであることが大切。特に、乳歯の時期にしっかり噛んで食べることが、脳の成長・発育には必要だといわれています。

記事一覧に戻る