日本とアメリカでSNSとの関わり方はどう違う?『SNS時代のカルチャー革命』の竹田ダニエルに聞くカルチャートレンド

-

誰もが何かしらのSNSを使っていると言っても過言ではない現代。SNSは社会の動きからどのような影響を受け、どのような影響を与えているのだろうか?

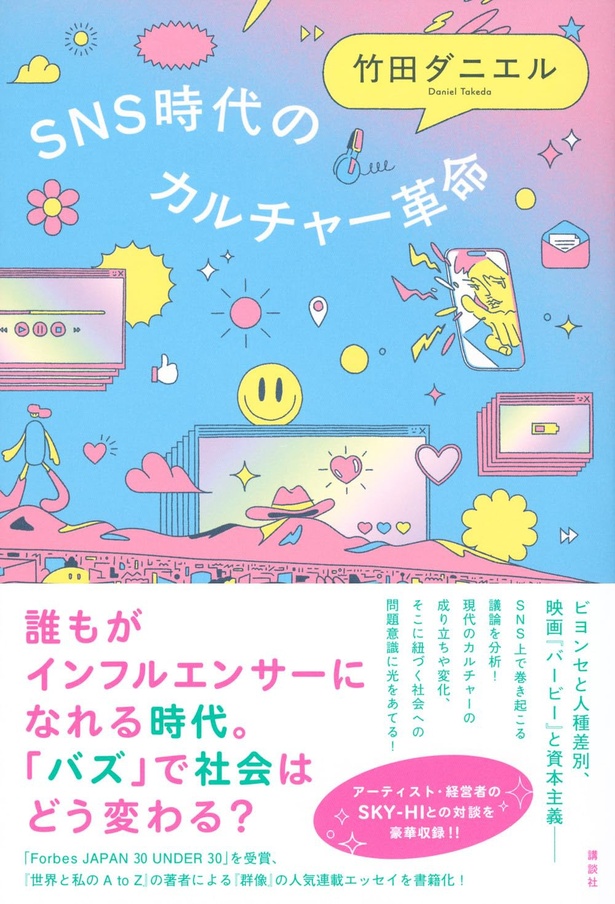

そんなSNSの動向を深く掘り下げた画期的な1冊が発売された。Forbes JAPAN 30 UNDER 30にも選出された竹田ダニエルさんによる『SNS時代のカルチャー革命』(竹田ダニエル/講談社)だ。

アメリカで研究者として働きながら、アメリカのカルチャーの最新事情を継続的にレポートし、日本に紹介し続けている竹田ダニエルさん。本書は、Z世代のカルチャー、価値観を読み解いたエッセイ『世界と私のAtoZ』(竹田ダニエル/講談社)、『#Z世代的価値観』(竹田ダニエル/講談社)に続く第3弾。

アメリカにおけるSNSトレンドが豊富に紹介されている本書にまつわるお話から派生し、アメリカと日本のSNSの使い方の違いや、竹田さん自身のSNSとの向き合い方についても聞いた。

続きを読む -

コロナ禍を経て激変したSNSを取り巻く状況

――2021年5月に『群像』で始まった連載「世界と私のAtoZ」からの書籍第3弾なんですよね。毎回いろいろなテーマで書かれているので、その時々の竹田さんの関心領域が覗けるのが楽しいなと思いました。

日々、XやTikTokで話題になっている現象を見ながら、執筆のテーマを探していました。そのなかでも、日本の読者の方々がどういうことに興味があるのかは私だけではわからないので、編集の方と相談しつつやってきました。そのため、一貫して続いたストーリーがあるわけではなく、テーマも毎月関心のあることについて書いていて、多岐にわたります。

この連載をやるなかで、より私の関心領域がはっきりしてきた感覚もあります。『SNS時代のカルチャー革命』に収録されているところまでで、連載のタイトルも「世界と私のAtoZ」から「リアルなインターネット」という名前にリニューアルしました。

――連載のなかでSNSの話は度々出てきていましたが、連載当初から今までにアメリカのSNSカルチャーに大きな変化はありましたか?

続きを読む -

かなりあると思います。2020年末にエッセイを1本書いたことをきっかけに連載が始まったのですが、その時はまさにコロナ禍。ロックダウン中で外に出られず、世界中の人がインターネットにいるという歴史上初めての状況でした。Black Lives MatterのムーブメントやZoom飲み、ダルゴナコーヒーといったトレンドも含め、ネット上でみんなが同じものを見て、同じ場所に密集していた時期だと思います。そこからロックダウンが終わり、今はどうかというと、リアルな世界に戻った人が増えました。

そういった、人々のインターネットの使い方の変化もありますし、プラットフォーム側の変化も大きかった数年でしたよね。アメリカではTikTok禁止されるという話もありますし、Instagramも一見変わっていないようで、実は大きく変化しています。Twitterに至ってはXという名前に変わってアルゴリズムも変わった。収益化の仕組みによってエンゲージメント稼ぎのための投稿が増え、悪意のある投稿も増えたと感じます。

続きを読む -

――インターネットの使い方という面について、私もSNSから離れたいなという気持ちが年々強まってきました。「SNS疲れ」や「デジタル疲れ」という言葉もありますが、アメリカでもそういう雰囲気はありますか?

そうですね。例えば、Xでは誤った情報がたくさん流れてきたり、広告が増えたり、興味のない投稿ばかりおすすめに流れてきたりして、そもそも使いにくいから離れようと考える人は多いように思います。

それから、最近のアメリカだと、「ミステリアスな方がかっこいい」という価値観が話題になっていて。例えば一時期前のカイリー・ジェンナーみたいに常に何をしているのか投稿するのと、最近のデュア・リパみたいにどこかもよくわからないリゾート地でおしゃれな格好をしている様子をたまに投稿するのだったら、デュア・リパの方がかっこいい、みたいなイメージです。

あとは、いろいろな人に見られていること、監視されることへの嫌悪感も大きくなってきています。オープンなアカウントでInstagramにストーリーを上げたときに、知らない人も見ていることが急に怖くなったり、「このいいねってどういう意味だろう」と深く考え過ぎてしまったり。そういう感覚は2024年になって急激に強まった印象があります。

続きを読む -

――竹田さんご自身はSNSから離れたいなと感じるときはないですか?

私はSNSを観察するのが好きなので、書く仕事がなかったとしても自分でSNSを見ていろいろ言いたくなっちゃうだろうなと思います。

ただ、意見をしたり、何か発表をしたりする場所としては、SNSは使いにくくなってきているかもしれません。他の作家やミュージシャンの方と話していても、アルゴリズムが変わったことで届けたい場所に情報を届けにくくなったという話がよく出てきます。

前より新刊情報や新曲情報が流れてこなくなったと思いませんか? ただ「読んでください」「聞いてください」だけでは全然通用しなくなっていて、広まるのは炎上しそうな内容ばかり。それに合わせて、ストレスを抱えながらSNSの使い方を考えなければいけない。

そういうことを考えると、書き込む側としてSNSを使い続けるのにはしんどさを感じるところではあります。

SNSから生まれる女性を取り巻くトレンド

――『SNS時代のカルチャー革命』のなかで特に気になったのが、少女らしさを表現する「girl」というトレンドに関する部分。複数回登場するキーワードだったと思いますが、竹田さんがこのトレンドに注目していた理由は?

続きを読む -

実際、結構流行っていたんですよね。フェミニズムの変化に伴って、2023年から2024年に顕著になっていた動きでした。

2010年代半ばには「ガール・ボス」というトレンドがあって、カラフルなスーツを着て、社長として活躍する女性みたいな像が人気だったのですが、それが一変して、今は「女の子らしい」ものが流行っています。

フェミニズムのバックラッシュ的に、「弱い私」「救われるべき存在」みたいな意味合いも含まれているようにも感じます。同時に、「強くあるべき女性像」や「母親のような女性像」への抵抗でもあります。学生ローン問題や家賃・物価の高騰、そして就職難からくるZ世代の若者たちの「大人になれない」ジレンマも現れています。アメリカで、この「girl」というトレンドがどんな社会的な意味を含んでいて、どんなふうに議論されるのが興味深くて。日本でも紹介したいと思って、取り上げてみました。

――「Girl」トレンドと関連して紹介されていた「tradwife」(旧来的な専業主婦)ブームも気になりました。

続きを読む -

コロナを機にリモートワークが広まり、現在は再び出社が増えてと、人々の働き方が大きく変わった数年でしたよね。不安定な働き方に振り回される人が多いなかで、台頭してきたのが主婦インフルエンサーです。お金持ちと結婚して、エプロンなどの典型的な「主婦っぽい」服装で大袈裟に料理の紹介をしたりするインフルエンサーが目立つのですが、そういう主婦インフルエンサーに憧れる人が増えています。

実際のところ、若い女性たちが憧れているのはバリバリ家事をこなす主婦ではなくて、キラキラしたイメージだけなんですよね。地方のコテージに暮らしていて、子ども2人と犬がいて、サラサラの髪の毛に白いワンピースでお花摘み、みたいな。主婦って実際にはたくさん労働があるのにも拘らず、美化されたイメージだけが広がっています。

保守派の男性が「こういう女性と結婚したい」といって称賛したり拡散したりしているという背景もあります。社会全体で保守的な価値観が広がっていることとも深くつながっているように感じて、興味深い現象だなと思います。

続きを読む -

――竹田さんがおっしゃるように、実際には主婦業も楽ではないということをわかっている女性も多いような気がするのですが、それでも憧れる人が割といるんですね。

アメリカでは、日本以上に労働に対する不満が大きいんだと思います。日本では人手不足の状況が続いていると思いますが、アメリカだと仕事を探すのも大変だし、いつクビになるかもわからない。

「それだったらもう、誰かに養ってもらいたい…」という気持ちが前面に出てきたんじゃないかなと。今までだったらそういうことを口にすることさえネガティブに捉えかねなかったのですが、主婦インフルエンサーの存在によって「夢の生活」と捉えやすくなったことも影響していると思います。実際は、主婦と言いながらもインフルエンサー業で稼いでいて、男性の稼ぎに必ずしも依存せずに自分のお金やスポンサーからの支援があるからできる暮らしなんですけどね。

プラットフォームに振り回されないSNSとの付き合い方

――日本では批判を嫌うとか、SNS上での議論は避けるといった風潮があるように思いますが、本書で紹介されていた議論も含め、アメリカのSNSでは議論が盛んなイメージがあります。

続きを読む -

日本ではよく「議論は嫌い」って言われますが、実際はよく議論していると思いますよ。2024年末の紅白歌合戦で星野源さんが歌唱曲を変えた件なんて、すごくたくさんの意見が出ていましたよね。

違いがあるとしたら、日本の方がより、「良い・悪い」「正しい・誤り」といった議論に行きつきがちな気がします。日本人ははっきり言うのを嫌がるなんて話もありますが、SNSでは断言型で投稿する方が数字が伸びるので、そう言った投稿が目立つようにも感じます。

――確かに、ジャッジするような書き方の投稿はよく見る気がします。

SNSに何かを書くときのシリアス度合いがアメリカと日本で違うのも影響しているかもしれません。日本では何か言うときに「意思表明」という言葉を使って重めに捉えて投稿する人が結構いるけれど、アメリカでは一般人が自分の意見を言うことそのものはそんなに重いことだと捉えていない。

子どもの頃から人と違うことを言うことが評価されてきたアメリカの人たちは、常に何か新しい意見を言うことを意識しているので、そもそもいろいろな意見がある前提で日本よりは気軽に投稿しているのかもしれません。

続きを読む -

――『SNS時代のカルチャー革命』の1章目では、大人の孤独を解消するサードプレイスとしてのSNSについて書かれていましたが、これからSNSと社会のつながりはどのようになっていくと思いますか?

車がないと移動できないようなアメリカで、実際にSNSによって居場所を見つけた人たちはたくさんいると思います。でも、プラットフォームの変化によって今までよりもコミュニティを作りにくくなったので、今後も同じようにSNSでサードプレイスを作れるのかはわからないですね。

それから、私たちのタイムラインに流れてくるものもアルゴリズムによって決められていて、人それぞれ違う投稿が流れてきます。当たり前のことですが、つい忘れてしまいがちでもあります。そして自分と同じ意見の投稿や自分の趣味に合うような投稿ばかりをいいねしていると、どんどん同じような投稿ばかりが入ってくる。必ずしもそれ自体は悪いことではありませんが、「エコーチェンバー」効果によってどんどん視野が狭くなってしまいます。大変だとは思いますが、客観的な視点を持って自分とは違う意見の投稿も見にいくようにしないと、プラットフォームに振り回される社会になってしまうのではと感じています。

取材・文=白鳥菜都

続きを読む - 記事一覧に戻る